为深入贯彻“理论联系实际、知识服务社会”的教学育人理念,2025年7月1日至9日,最新bbin官方平台直营网站地理系2024级地理信息科学专业全体学生,在学院院长高涛、党委副书记佀君淑和多位专业课教师的带领下,圆满完成了为期一周的秦皇岛地理学综合野外实习。本次实习涵盖了气候、水文、地质、地貌、土壤、生物等自然地理学基本内容,也包括城市地理、乡村地理、旅游地理、经济地理等重要的人文地理考察内容和野外思政教育等多个维度,是一场知识与自然、理论与实践、专业与育人深度融合的“行走课堂”。

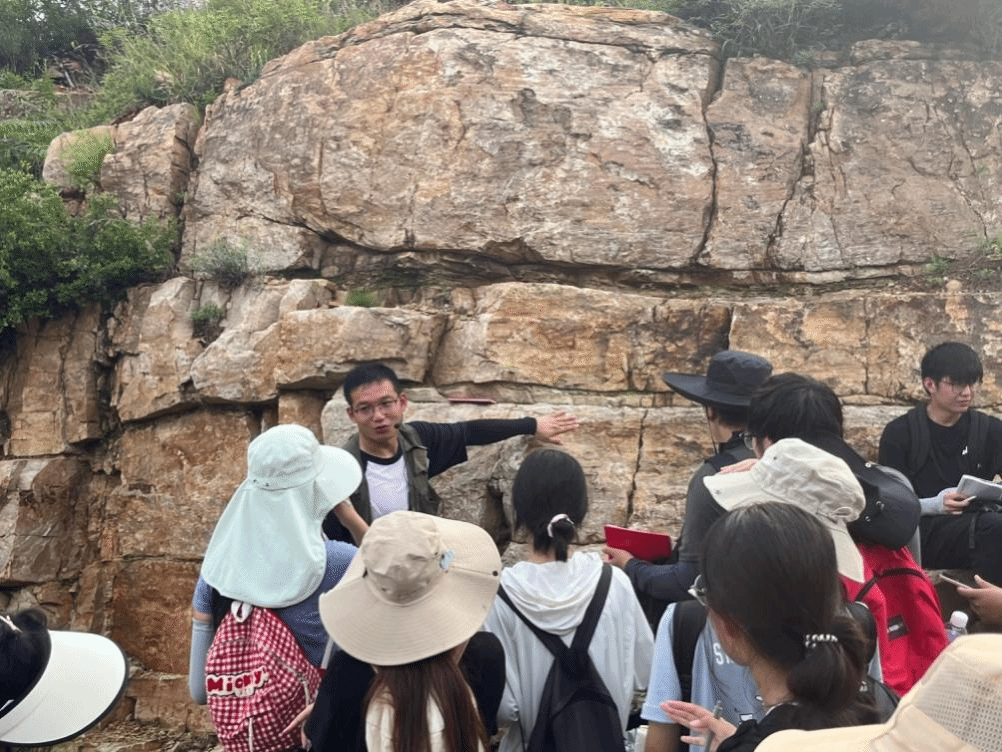

实习首日,全体师生齐聚秦皇岛柳江实习基地,召开动员大会,明确行程安排与安全要点。随后奔赴亮甲山,开启实地考察第一课。在老师指导下,同学们学习使用罗盘、放大镜、稀盐酸、地质图、地形图和野外记录簿等基本工具,识别奥陶系冶里组、亮甲山组和马家沟组等地层特征,了解竹叶状灰岩、虫孔状灰岩、豹皮灰岩、白云岩等典型岩石的沉积学特征。并于亮甲山之巅,俯瞰观察了实习区全貌,了解了当地的人文地理相关概况。

接下来的三天,以柳江盆地发育的地层年龄为主线,全体师生现场考察了从太古宙的绥中混合花岗岩、新元古代的长龙山组中粗粒长石石英砂岩,到古生代寒武纪、奥陶纪、石炭纪、二叠纪等众多华北地区典型的地层层位,期间带队老师根据线路特点重点讲解自然地理和人文地理等相关知识。三天里,师生足迹遍布鸡冠山、东部落-潮水峪、石门寨-瓦家山。部分考察点,同学们在风雨中坚持完成岩石产状的测量和记录。经过三天的学习,学生逐一掌握从太古宇至上二叠统的岩性序列,了解各类断层和褶皱等地质现象。

最后三日的野外行程主要围绕着特殊地质构造现象、大石河河流地貌、火山地貌、海岸地貌、岩溶地貌、城市地理和旅游地理等野外授课内容展开。师生依次考察了吴庄背斜、滑塌构造、中侏罗世安山岩,野外识别并绘制河流阶地,分析溶洞发育特征。随后同学们踏访“长城入海”老龙头、“天下第一关”山海关,以及北戴河鸽子窝公园,考察古城规划、海蚀地貌、滨海沉积等地理现象。实习最后,师生踏上沙锅店之行,重点考察岩溶地貌和岩墙构造。在辨析“同地层不同貌”现象中,引导学生认识花岗斑岩岩墙对地下水分布的影响,完成走滑断层识别和示意图绘制任务。实习任务完成后,部分同学在专业课老师的带领下,赴野外剖面进行岩石和矿物的采集活动,共采集近三百公斤的标本,以充实和丰富学院的地质标本室。

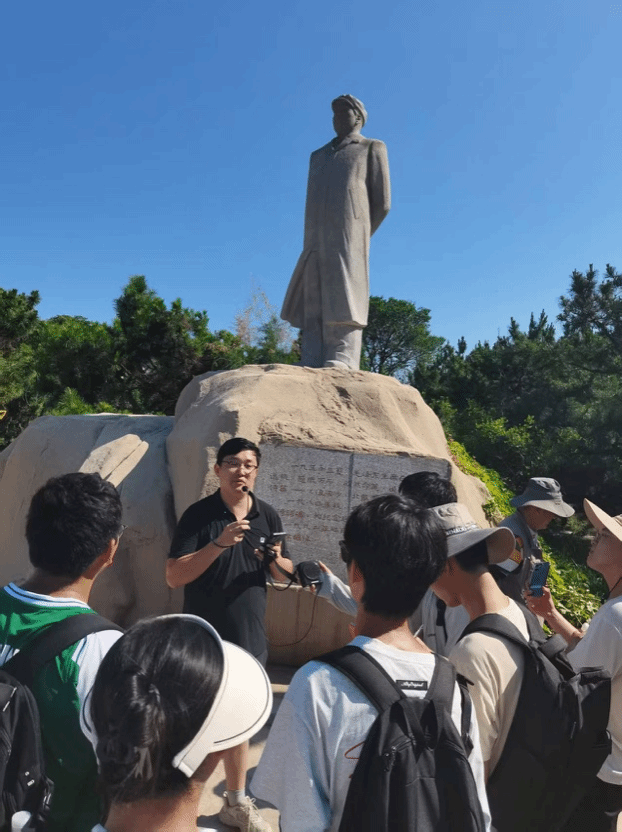

在鸡冠山路线,学校党委委员、副校长曲相艳,学校团委书记王盛楠到野外实习现场看望学生。曲相艳以“学习再学习、实践再实践”勉励师生,鼓励同学们在艰苦的实践中锤炼过硬本领,在广袤的自然课堂里深化认知,让青春在祖国山河间绽放光彩。在鸽子窝公园的伟人广场,同学们开展了一场别开生面的野外思政教育活动,集体诵读《浪淘沙·北戴河》,深刻感悟毛泽东怀古思今的博大胸怀。将山海景观化为精神养分,长征精神与专业实习有机融合,思政教育与专业教育双向奔赴。

七天实习,七条路线,十余种岩性识别、多种地貌类型、数十页的野外记录见证了全体师生的实习之路。实习过程中,自然地理、人文地理和野外思政等内容相辅相成、相互融合,不仅培养了学生的专业技能,更塑造了他们的精神品格。行至七月之初,在群山与大海之间,秦皇岛成为一座无边界的“地学大课堂”。而这份书写在山海之间的地理学答卷,也必将长久回荡在每一位实习师生的记忆中。未来,他们将带着这段特殊的野外实习经历,在地学领域走得更加坚定,更加长远。

本站首页

>

正文

本站首页

>

正文

本站首页

>

正文

本站首页

>

正文